「もりからの手紙」の技術構成:LIFFとブロックチェーン技術のシームレス連携

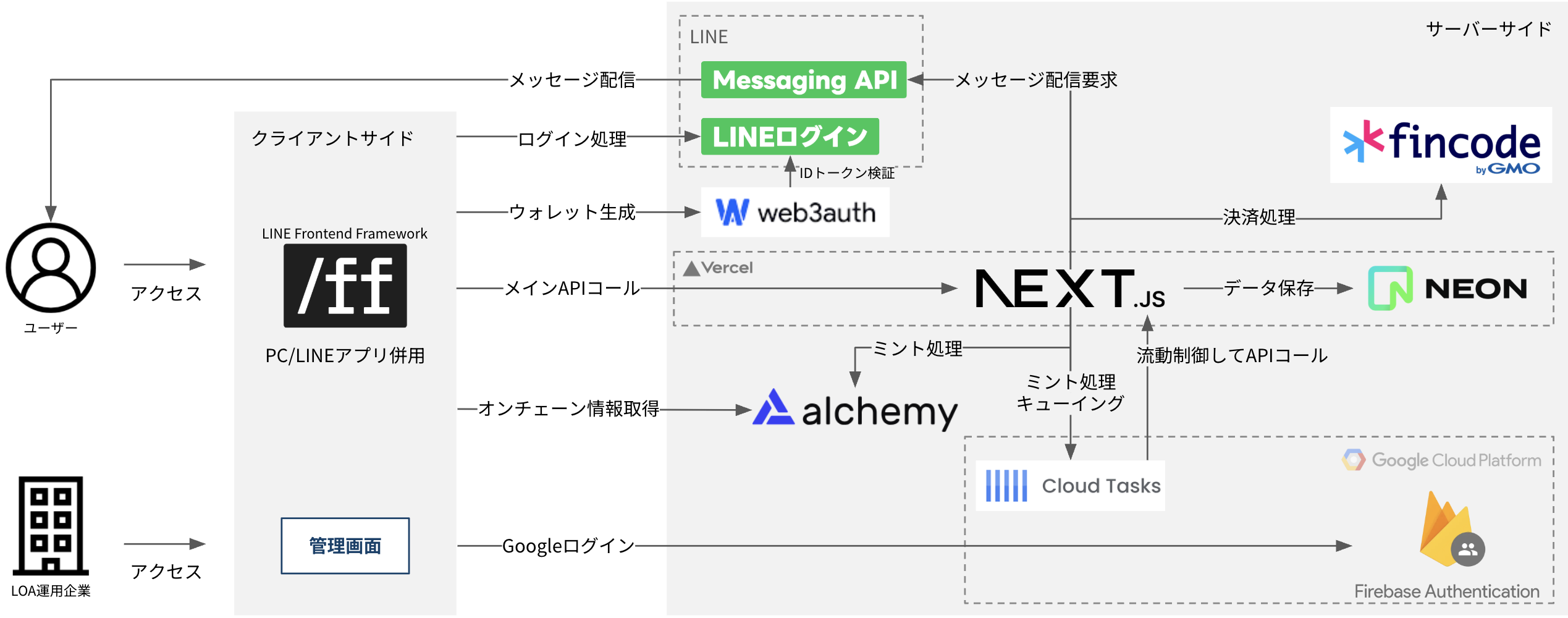

クライアントにはLIFFをベースに、サーバーサイドでは、LINEログイン基盤と連携したユーザー認証やMessaging APIによるメッセージ送信機能などを実装しました。

ウォレット生成にはWeb3Auth、NFTの発行照会にはAlchemyを使用し、発行処理はGoogle Cloud Tasksで非同期キュー化しています。

ブロックチェーン特有のレイテンシーを気にせず体験を進めるため、重い処理はすべてキューに送り、ユーザーは待たずに次へ進めるUXを確保しています。LINEログインのセッションを活用し、ユーザーごとの環境行動履歴とNFT保有状況を安心して追跡できる仕組みです。

LINEミニアプリの環境でブロックチェーンを動かすには、まずLIFF独自の初期化フローを厳密に守る必要がありました。LINEミニアプリはLINE内のサブウィンドウとして読み込まれるため、多段階の初期化工程を挟みます。そこへさらにウォレット生成やNFT発行といったLIFFとは別の初期化が必要なブロックチェーン処理を「必要な条件が揃った直後」に正しく起動させる設計が求められます。

このタイミングを誤ると、初期化が失敗したり、ユーザーが白紙画面のまま待たされるなど、体験を大きく損ねる恐れがあり、実装には細心の注意を要しました。

さらに、LINEミニアプリは単独のネイティブアプリとは異なり、チャット画面やリッチメニューといった既存機能との連携が鍵を握ります。たとえば、NFTを受け取った直後にMessaging APIで確認メッセージを送信したり、逆にトーク画面のボタンからミニアプリを立ち上げてNFT発行に誘導したりする設計には、LINEの導線を意識したシナリオ設計が欠かせませんでした。ただ技術を組み合わせるだけでなく、「ユーザーにとって自然に感じられる体験」をどのように組み立てるかが最大の挑戦となり、フロントエンドエンジニアリングとプロダクト企画の両面で創意工夫を重ねた部分です。

ローンチ直後の手応えと現地運用のリアル

森の中に位置する蓼科リゾートタウンでは、携帯キャリアの通信が届きにくいエリアもありましたが、実際のところユーザー体験を大きく妨げるほどではありませんでした。運用面では、キリフダがLINE公式アカウントの管理を一手に担い、現地スタッフには木彫りのQRコードの設置と利用者案内のみを依頼。 これまでのリゾート特典と大きく変わらない仕組みだったこともあり、利用者もスタッフも混乱なく体験を楽しんでいただいています。

リリース後に浮かび上がった改善点としては、NFT切手をクーポンに引き換える「利用消込」操作がわかりにくいという声がありました。特典交換画面や案内文言のUIをより直感的に整理し、スムーズに引き換えられるようデザインの磨き込みを進めています。

一方、利用者からは「NFTを意識せずに受け取れる」「切手のデザインが可愛くて集めたくなる」「遊びながら環境知識を身につけられる」といった好意的な反応が多数寄せられています。テレビ東京の番組でも紹介され、来場者が「自分が知らず知らずに環境貢献している」という実感を得られた点は、東急不動産株式会社からも高く評価されています。

今後の展開 :横断した環境貢献プログラムへ

「もりからの手紙」で蓼科リゾートタウンの来場者に提供している環境貢献型クーポンは、今後、東急不動産株式会社が保有する他の都市型施設にも広げていけたらと思っています。例えば、渋谷フクラスや代官山のホテル、さらには商業施設など、さまざまなロケーションで「森で貢献した証」を消費できる仕組みを構築すれば、蓼科での行動が都市部でも価値を生む、逆もまた然りの相互送客が可能になります。 たとえば、東京のカフェでマイバッグ持参のアクションを取れば、蓼科で利用できる小さな特典が得られる――。こうしたグループ横断のインセンティブ設計によって、お客様の環境配慮行動を継続的に喚起し、東急グループ全体でサステナブルな顧客体験を深化させていくことが狙いです。

LINEミニアプリとNFTが融合した本サービスは、環境貢献に限らず、あらゆるロイヤリティプログラムへ応用可能です。近年、音楽やスポーツなど「推し活」分野で、ファンの参加や拡散行動をNFTに記録して可視化する動きが活発化しています。LINE公式アカウントを通じた1対1のコミュニケーション機能と、デジタルグッズとして販売・収集できるNFTを組み合わせることで、従来のECやSNS以上に深いファンエンゲージメントを実現できます。キリフダでは今後、この領域での技術検証やパートナーシップの拡大を図り、LINEプラットフォーム上で「デジタルとリアルをつなぐWeb3施策」の新たな標準を打ち立てていきたいと考えています。

これからLINE APIを活用される方に一言

最後に、開発者や企画ご担当の皆さまへお伝えしたいのは、LINEのAPIを活用すれば、国内9700万人以上のLINEユーザーを一気通貫でポテンシャルユーザーとして取り込める点が何よりの強みだということです。

LINE公式アカウントやLINEミニアプリはもちろん、最近ではeKYC連携やBeaconを使ったプッシュ配信など、オンラインとオフラインをシームレスにつなぐ機能が着々と整備されています。本プロジェクトのように、ブロックチェーンやNFTと組み合わせても、ユーザーが迷わずに体験を始められる設計さえあれば、Web3領域への参入障壁を大きく下げることが可能です。私たちキリフダは、こうしたLINEの多彩なAPIとブロックチェーン技術を組み合わせたサービス設計をこれまでも手がけてきました。もし「LINEでこんなことを実現したい」「Web3を使った新しいUXを試したい」といったアイデアがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。LINEというプラットフォームを活用し、一緒に次世代のユーザー体験を創造していきましょう。