地域課題解決に社会人の力を 川崎プロボノ部の活動

齋藤 地域支援の先進事例として、川崎プロボノ部(以下プロボノ部)が注目されています。プロボノ部の活動概要や、設立の背景についてお聞かせください。

木野田 プロボノとは、仕事で培った経験やスキルを生かして、社会的課題に取り組むボランティア活動のことです。川崎市は、自治基本条例に基づき、様々なコミュニティと協働しながら、市民自治によるまちづくりを推進しています。そこで市民が主体的に活動をする仕組みとして、プロボノの仕組みを取り入れたのが、プロボノ部設立のきっかけです。プロボノ部では、地域貢献したい社会人をはじめとした市民と、支援を求める地域のNPOや町内会・自治会などの団体双方をマッチングし、チームで課題の解決に取り組んでいます。市民の方は、いわば「大人の部活」のように活動に参加しています。

齋藤 支援というと、ITなど高いスキルを持った専門家をイメージしがちですが、プロボノワーカー(支援者)はどのような人が集まっているのでしょうか。

吉田 40〜50人のワーカーがチームを組んで、年度ごとに7〜10団体を支援しています。年代は50代を中心に、20代~70代の会社員、シニアで構成されています。ワーカーの専門性が活きる場面もありますが、プロボノ部の活動そのものは、高いスキルを前提とせず、ワーカーが普段会社で行っている業務経験や知識を生かして、地域の活動に参加してもらうことに主眼を置いています。例えば、会社でごく普通に行っているPDCAサイクルを回した仕事の進め方、会議の司会進行や議事録の作成、Excelで表計算を行ったり、PowerPointで資料を作成したりといった、日常的な業務スキルを提供するだけでも、地域の団体にとっては価値があります。ワーカー募集説明会の際には、こういうプロボノの特徴をお伝えして、「やってみようかな、自分にできるかな」と思っている参加者の背中を押しています。

岡本 それだけのワーカーを集めるのは大変だったのではないかと想像しました。支援先やワーカーを集める上で、工夫したことはありますか。

木野田 市政だより等での広報のほか、プロボノ部の事務局を委託している公益財団法人「かわさき市民しきん」が中心となって、継続的な声掛けを行いました。人と人とのつながりを活用したアプローチを取りつつ、ワーカーに次年度も参加してもらえるよう働きかけました。参加意欲を高めるには、顔が見える関係で声を掛けることが大事だと思います。

吉田 プロボノ部はもちろん、プロボノ自体の知名度は、まだ高いとは言えないので、プロモーション活動にもかなり力を入れています。ワーカー募集では、SNS活用、地元FM局でのラジオ出演、つながりのある民間企業等への活動紹介を兼ねた勧誘などを行なっています。また支援先団体募集については、SNSに接することが少ない高齢世代が団体の代表だったり、中心メンバーであることも多いので、市の施設にチラシを置いたり、川崎市の「市政だより」への掲載等の紙媒体の積極利用も行なっています。

町内会・自治会のデジタル化をLINE活用講座で支援

齋藤 プロボノ部に支援を求める団体は、具体的にはどのような課題に直面しているのでしょうか。

木野田 町内会・自治会について言えば、加入率が年々下がっている現状があります。町内会・自治会は災害時における相互扶助など、地域社会で重要な役割を担っています。町内会・自治会の価値を伝えること、特に、今後の地域社会の担い手となる若い世代に、町内会・自治会への関心を持ってもらうことが、大きな課題ではないかと感じています。

齋藤 なるほど。プロボノ部が、デジタル活用の支援を行うようになったきっかけも、そこにあるのでしょうか。

萩原 町内会・自治会は、若い世代に向けて、活動を広報する方法を模索しています。最近では、SNSなどの活用に取り組む団体も増えてきました。プロボノ部でも、LINEやSNS導入について支援した実績があり、町内会・自治会におけるデジタル化の潜在ニーズは高いと考えています。そのような中、とある町内会のデジタル化を支援したプロボノメンバーの発意により、町内会・自治会向けデジタル化支援講座の提案を受け、本市としても同様の課題認識がありましたので、まずはやってみようということで、初年度はトライアルで実施し、翌年度から本格的な支援活動が始まりました。

木野田 個別に行っている団体支援も重要ですが、プロボノワーカーの数は限られているので、支援できる数に限りがあります。一方、デジタル化のニーズは多くの町内会・自治会にとって共通の課題です。そこで講座形式であれば、一度に多くの団体に対応することができます。こうして、2023年から、LINE公式アカウント活用をテーマに、町内会・自治会向けのデジタル化支援講座を始めました。

町内会・自治会のデジタル化支援講座の様子

矢代 町内会・自治会のデジタル化が必要なのは、アナログでは情報の伝達にとても時間がかかるためです。こうした情報発信の課題をデジタルで解決したいという思いが、LINE活用講座の原点にあります。

岡本 LINE活用講座は、2023年度から2024年度と、毎年連続して開催されていますが、LINE公式アカウントを題材に選んだ理由はなんでしょうか。

矢代 LINEは他のSNSと比較して、利用者が一番多く、幅広い年代に利用されているという特徴があり、町内会・自治会に最適なツールだと考えました。ただし、LINE以外のデジタルツールも紹介しています。

山本 デジタル化は、ツールを前提に進めると失敗しやすいと言われます。まずは課題を明確にし、解決のためにツールをどのように活用するかという運用の視点で進めることが重要です。そのため、使ったことがないツールでは継続的に利用できないケースをよく見かけます。その点、LINEなら多くの人がアカウントを持ち、日常的に利用しており、使い方を知っている人が多いのでお勧めしやすいです。

齋藤 日常的な運用を考えると、様々なSNSの中では、自然にLINEに行き着くかもしれませんね。今回のLINE活用講座は、すべてプロボノ部のメンバーによる手作りだと聞きましたが、LINE活用のノウハウはどのように得たのでしょうか。

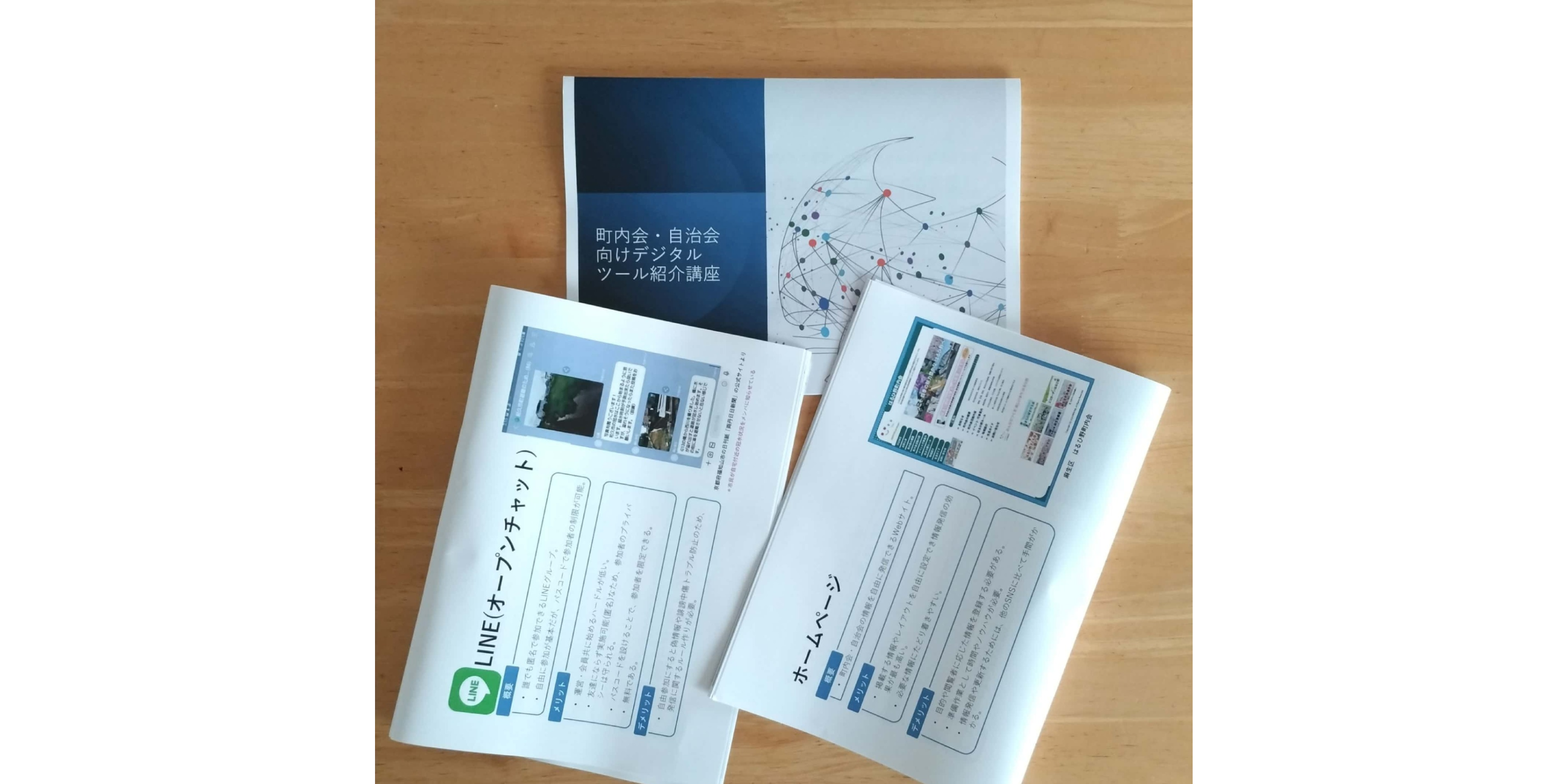

矢代 実際にLINE公式アカウントを作成し、何ができるのかを自分たちで試行錯誤しながらノウハウを蓄積していきました。自治会や町内会の運用を想定したアカウントを作成し、実際に活用することを前提に、メッセージの投稿やリッチメニューの作成などを行いました。

岡本 実際に作成していく中で、感覚が掴める部分もありますよね。ただ講座を作るとなると、説明すべきポイントの取捨選択など、迷うことが多かったのではないでしょうか。

矢代 町内会・自治会が使うであろう機能のみに絞って解説しました。例えば、リッチメッセージは主に店舗向きな機能なので解説を省いたり、リッチメニューの画像作成はエリアを使う簡単な方法に限定したりしました。また講座を行う以上、必ず質問が出るため、LINEのQ&Aページを参考にし、想定される質問の回答を検討しました。

齋藤 実際の資料を拝見しましたが、手作りとは思えないクオリティの高さに驚きました。講座を実施してみて、参加者からはどんな反響がありましたか。

川崎プロボノ部 講座資料

矢代 メッセージやリッチメニューについては、「こういうのが作れるのだ」と驚きの声もあり、とても好評でした。一方、LINE VOOMは、動画に馴染みがない世代に説明するのが難しかったです。ただ、若者へのアプローチも考えると、今後ショート動画は大いにニーズがある機能だと思います。

町内会・自治会デジタル化支援の成果と課題

齋藤 講座を受講後、具体的な変化や成果が出た町内会・自治会のエピソードがあればお聞かせください。

吉田 LINE公式アカウントを導入した町内会・自治会から、地域イベントの参加者が増えた、防災情報がきちんと届くようになった等の声を聞きました。こうした成果を生み出すためには、情報を継続的に発信し続けることが欠かせません。ありがちなのは、最初は盛り上がって積極的にデジタルを活用しても、時間が経つと熱意が冷めて、あまり使われなくなってしまうケースです。

齋藤 講座を受講した町内会・自治会のうち、どのくらいの団体が継続的にLINE公式アカウントを活用しているのでしょうか。

萩原 2023,2024年度で、最終的にLINE公式アカウントの画面設計、運用方法までの講座を受講した町内会・自治会は29あり、現在、その後を調査中ですが、18の町内会・自治会で運用が開始されていることを確認しています。

山本 課題に感じるのは、町内会・自治会のメンバーが、必ずしもデジタル化に理解があるわけではないことです。川崎市のケースではありませんが、ある町内会・自治会で、LINE公式アカウントを導入し、回覧板をデジタル化しました。任期中は順調に運用できていたものの、次の会長はデジタル化運用が自分ではできず、結局従来の紙ベースの回覧板に戻してしまったということがありました。

岡本 デジタル化のネックは、必ずしも年齢だけではないかもしれませんね。先日、別の自治体でセミナーを開催した際に、デジタル化に取り組んでいる町内会・自治会の方が登壇して話をされました。その団体では80代の方がホームページを運営していました。自治会の人々がデジタルをもっと活用したいという意欲があるか、そして伴走型のフォローも重要なのではないかと感じました。

吉田 そこでLINE活用講座でも、丁寧なフォローを行っています。2023年度は3回に分けて開催したのですが、3回目は、町内会館などに直接出向き、マンツーマンで指導しました。ただ、プロボノ部はボランティア活動なので、リソースには限界があります。まだ具体的な案があるわけではありませんが、今後は川崎市とも連携しながら、プロボノ部の仕組み以外の手段も併用して解決していくことも選択肢として考えています。

木野田 際限なく支援するのは難しいため、どこかで区切りをつけざるを得ないのが現実ですが、支援先の町内会・自治会に、毎年支援してほしい課題を挙げてもらい、少しずつステップアップしていけるように促すことは可能かもしれません。また、今回の講座では、受講いただいた方々が持ち帰って自走できるように、という視点でテキストを丁寧に作り込んでいるのも、工夫している点です。

市民自治による地域課題解決にデジタルを活用する

齋藤 町内会・自治会などの地域コミュニティが直面する課題に取り組む上で、デジタル化はどのような意義を持つのでしょうか。

木野田 まちづくりを担ってきた人々が高齢化する中で、次の世代へバトンを渡していくことは、川崎に限らず日本社会全体が直面している大きな課題です。若い世代にも馴染みがあるツールで情報発信すれば、地域の若者が地域活動に参加するハードルを下げられます。若者が町内会・自治会に参加し、単にイベントを楽しむだけでなく、地域社会を支える担い手となるきっかけとして、デジタル化に向けた支援をしたいと思います。

山本 私たちの講座や、そのベースとなった総務省の資料でも、地域課題解決の手段としてデジタル化の意義を掲げています。災害時を例にとると、いざ災害が発生した際に、顔見知りでなければ助けを求めることが難しくなります。町内会・自治会に加入しない人の増加、近所付き合いの希薄化が進む中で、特に一人暮らしの高齢者や、子育てに忙しい親が取り残されがちです。これらの課題解決の手段が、LINEを始めとするデジタルツールの活用です。手元でスマホでご近所の情報をすぐに確認できる手段があるだけでも、町内会・自治会の活動に参加するきっかけになります。

一方で、高齢者の中にはどうしてもデジタルを使えない人が出てきます。また、使えたとしても、経済的な理由でスマートフォンを所有していない人もいるでしょう。デジタル化で町内会・自治会への入口を増やしつつ、運用を工夫してデジタルにアクセスできない人々を取りこぼさないフォローも重要だと感じています。

岡本 プロボノ部を通して、地域のデジタル化を推進する意義は、どのような点にありますか?

萩原 プロボノ活動は支援してもらいたい団体と支援したい市民のマッチングで成り立っています。支援を求める方々の意見や、プロボノ部のメンバー自身が市民目線で感じる課題には、とても参考になるものが多いです。この事業は、市にとっても市民の視点でまちづくりを考える貴重な機会となっています。

木野田 プロボノ部は、単なる委託事業ではなく、市民が主体となり、行政がそれを支援しながら共に活動を進めていく点に大きな特色があります。形式的にだけ市民主導をうたい、実質的には行政が主導するような形では、自治基本条例が目指す市民自治を実現することはできません。市民同士が集まり、新たな化学反応を起こす場があることで、デジタル活用支援のような新しいチャレンジが促進されるのではないでしょうか。

吉田 プロボノ部に参加しているメンバーも得るものが多いというのも、この活動の特徴です。例えば、普段、会社で当たり前に使っている/使っていたスキル、自社でしか通用しない/もう古臭いと思っていた専門力が、支援先の団体から頼りにされ、感謝されたという声をしばしば頂きます。さらに、このような経験が、自己肯定感、自己効力感の向上、そして自己再発見に繋がったという感想もよく聞きます。また支援を通じて、地元川崎の社会課題への関心が高まった、支援団体の志、熱意に心打たれたと話してくれるメンバーもいます。支援先の団体と支援する市民との間で、いわば越境学習を通じて、互いに価値を与え合うギブアンドテイクの場であることが、プロボノ部の良さです。

岡本 地域の課題解決支援という本質的な取り組みの中で、プロボノ部を基盤としてデジタル化支援に着手したことが、川崎市のユニークな点ですね。

市民と行政が率直に語り合い、協働することで実現するまちづくり

齋藤 プロボノ部として、今後の展望や、実現したいことがあれば教えてください。

矢代 町内会・自治会の今後を考えると、10代の若者へのアプローチも必要です。そこで、10代が関心を持ちやすいコンテンツに取り組みたいと考えています。例えばショート動画による寸劇などを活用して、町内会・自治会のローカル情報を発信していけると、より若い層にも興味を持ってもらえるかもしれません。

山本 プロボノという言葉の認知度は、まだまだ十分とはいえません。私はビジネスの場で自己紹介をするときに、プロボノ活動を行っていることを説明しますが、認知している人は極わずかです。また、地域の課題解決には、市民のボランティアだけでなく、地域の企業の参加も不可欠です。ボランティアとしてのプロボノ活動の認知度を高めつつ、地域支援をビジネスとして成立させる仕組み作りにも取り組みたいです。またプロボノ部は、川崎市の委託事業という性質上、どうしても年度単位の活動になりがちです。支援先から要望が来たら、リアルタイムに支援できる仕組みも整えたいと考えています。

吉田 プロボノ部では、支援先ごとに5〜6人のチームで活動を行っていますが、活動終了後も、チームがコミュニティとして存続してほしいと思っていますし、そのような事例も少なくありません。OB・OGによるSNSグループのようなコミュニティを作って、情報交換の場としての活用や、新たな共同プロジェクトのきっかけにして頂きたいと考えています。プロボノ部にアルムナイとして戻って、経験者として活動して頂くことも大歓迎です。

齋藤 プロボノ部の活動には、他の自治体からも関心が寄せられています。多くの自治体にとっても参考になる取り組みだと思うので、川崎市としてアドバイスがあればぜひお願いします。

木野田 地域参加のマインドが高い市民が多いという土壌に恵まれているのも、川崎市の取り組みの成功要因かもしれません。結局、まちづくりは人が中心です。行政と市民との関係性の中で作り上げていくものです。お互いに共感しながら、「いいね」と思えることを見つけ、合意形成と市民との協働を続けていくことが大切です。それを実現するためには、行政と市民が本音で語り合い、率直に対話を続けていくことが重要だと思います。

齋藤 まずは市民が参加できる場づくりからですね。本日はありがとうございました!

(取材日: 2025年2月6日: 取材/大場 沙里奈)