チームの役割:ライフプラットフォームとしての強みを活かした社会課題の解決

大場 まずは「会長室ソーシャルアクション推進チーム」は、どのようなミッションを担われているチームなのか教えてください。

齋藤 私たちはLINEヤフーの会長室内に設置された「ソーシャルグッド」を推進する部門の一つです。LINEやYahoo!などのライフプラットフォームとしての強みを活かし、弊社のテクノロジーとつながりの力で多様なパートナーと連携しながら、社会課題の解決に取り組んでいます。 具体的には、「防災情報をもっと迅速に届けたい」「いじめや貧困など子ども・若者の悩みをLINEで気軽に受け付けたい」といった自治体からのニーズに対し、主にLINE公式アカウントの活用を通じた取り組みをしています。私たち独自の支援だけでなく、グループ会社やパートナー企業のアセットや、全国の先進事例を共有することで、それぞれの地域に合った形で課題解決を進めています。

岡本 最近では、自治会や町内会など地域コミュニティのデジタル化に関する要望も増えています。日常の連絡の効率化や災害・緊急時の情報伝達など、地域社会のさまざまなシーンでLINEの活用が期待されていると感じます。

自治体をサポートする仕組み「LINE スマートシティ推進パートナープログラム」

大場 行政DX推進の支援と言われても、自治体の方がそれぞれバラバラに問い合わせをするのは大変そうですが、何か仕組みはあるのでしょうか?

岡本 私たちのチームでは「LINEスマートシティ推進パートナープログラム」という取り組みを行っています。これは、2020年からスタートした行政DX推進やLINE活用に関する自治体のコミュニティで、当時LINEのミッションでもあった「CLOSING THE DISTANCE」を目的に、行政と住民の距離を縮めること、また住民と行政のコミュニケーションを豊かにすることを目指しています。すでにLINE公式アカウントを導入している自治体や、今後導入を検討したい自治体に参加いただき、「情報収集・共有」「活用相談」「事業創出」を提供するプログラムです。LINEを情報発信のツールとして活用する広報やデジタル部門の担当者だけでなく、防災や観光、福祉部など行政DXをこれから取り入れようとする部門の担当者の参加も増えています。現在の参加自治体数は約520団体であり、プログラムに加盟いただいた自治体には、以下のようなサポートをしています。

自治体向けメルマガの配信

LINE公式アカウントの最新事例やキャンペーン事例、防災情報の配信事例などを定期的に共有。

セミナーの開催

実際にLINEサービスをご活用中の自治体職員に登壇いただき、活用に関する事例や庁内での調整などのノウハウを共有いただくセミナーを実施しています。

広報担当者同士の交流会

参加自治体職員をLINEヤフーのオープンコラボレーションスペース「LODGE」にお招きし、交流会・勉強会を開催しています。これは新しい試みですが、広報担当者同士が横のつながりを作れる機会を提供しています。たとえば「ブロックされにくい配信の時間帯は?」「友だち増加のノウハウは?」など、他自治体の成功事例やお悩みを直接会話できたとのことで、開催後のアンケートでも非常に高く評価いただきました。

私自身は横浜市の職員として派遣している立場なので、「自治体の仕組みがどう動くか」「予算をどう確保していくか」などの面でもサポートさせていただけます。自治体がつまずきやすいところを丁寧にフォローしながら、自治体目線で一緒に具体的なソリューションを考えていくイメージですね。

大場 なるほど。自治体職員からすると「こういうことをやりたいけど、どの部署に相談すればいいかわからない」ということもよく聞きます。岡本さんのように自治体サイドの事情をわかっている方がいると心強いですね。

実際の活用事例:鹿児島県・焼津市・オープンチャット

大場 実際に、LINE公式アカウントを導入して成功している自治体の具体例を教えてください。

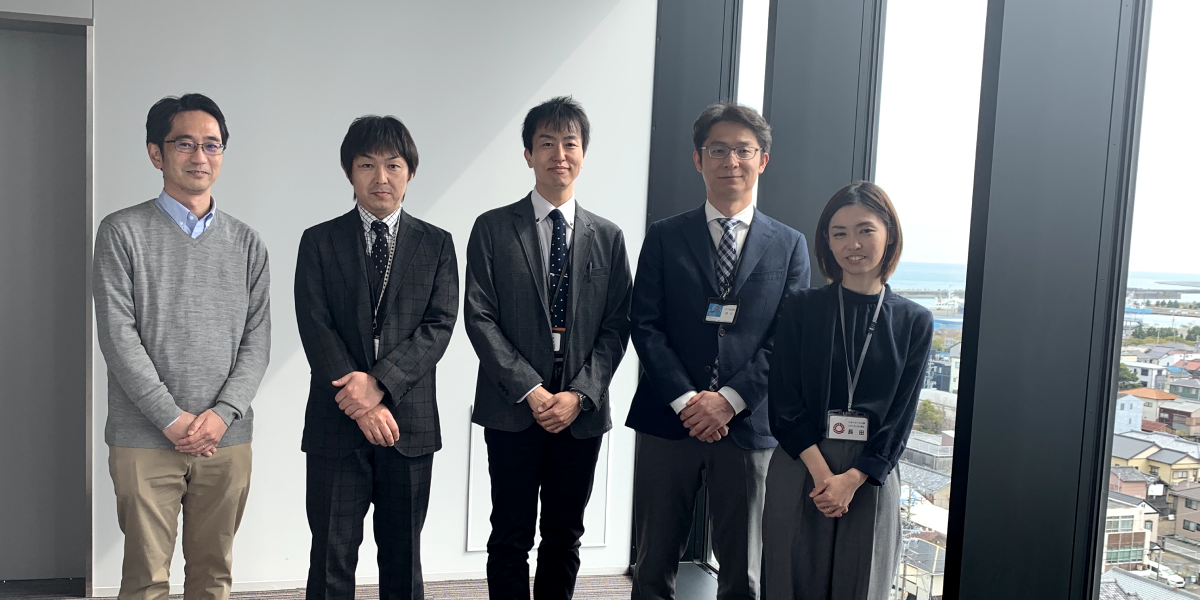

齋藤 福岡市や渋谷区、市川市など、LINE公式アカウントを活用し、スマートフォンから行政サービスのアクセスを実現している自治体は数多くあります。例えば先日セミナーで登壇いただいた焼津市もその一つです。人口より多い友だち数を獲得していて、地域住民だけでなく観光客などともつながりを構築しています。市のお知らせ、防災情報、イベント情報など、さまざまな情報をこのアカウントから発信していて、住民と行政の重要なタッチポイントとしてLINEを位置づけていただいています。

広域自治体ですと鹿児島県の友だち数も多いですね。キャンペーン期間に合わせて地元で使える割引クーポンをLINE公式アカウントで配布したところ、多くの県民が友だち登録をしてくれました。現在の友だち数は100万人を突破しています。友だち数が増えてくると、イベントの告知をどのくらいの人が見てくれたかより精緻に分析できたり、多くの住民の声をリアルタイムで聞くことができたりと、データに基づいた施策の計画等にお役にたてる可能性があると思います。

鹿児島県の事例はこちら

https://linegov.com/service/data/jichitai_line_official_account_jirei.pdf

岡本 あとは、自治体のLINE公式アカウントだけでなく「LINEオープンチャット」を活用している例も出てきています。たとえば奈良市や出雲市では、自治体の職員や地元企業そして「旅行で訪れたい」という人が同じチャットルームに参加し、おすすめスポットや飲食店の情報を交換するという面白い動きが始まっています。これまでの一方通行な広報ではなく、住民や観光客同士で盛り上がる双方向コミュニケーションが生まれているんですよ。

LINEオープンチャットの事例はこちら

https://openchat-jp.line.me/topic/local_tsunagaru_official

自治体からの相談で多いテーマ「防災情報」や「友だち獲得施策」

大場 災害対応や防災分野にも、LINEの活用が進んでいると伺いました。

齋藤 大雨や台風などの自然災害が頻発するなか、「いざという時に住民へ確実に情報を届けたい」というニーズは非常に高まっています。LINEは幅広い年齢層に日常的に使われているプラットフォームなので、防災情報の発信ツールとして大きな可能性を秘めています。特に災害時の情報伝達では、平時からデジタルでゆるやかなつながりを持っておくことが重要で、LINEなら発災時にもシームレスに災害対応ツールとして機能します。プッシュ通知機能を活用すれば、ホームページのように住民が自ら確認しに行く必要がなく、重要情報を確実に届けられるのが大きな強みです。

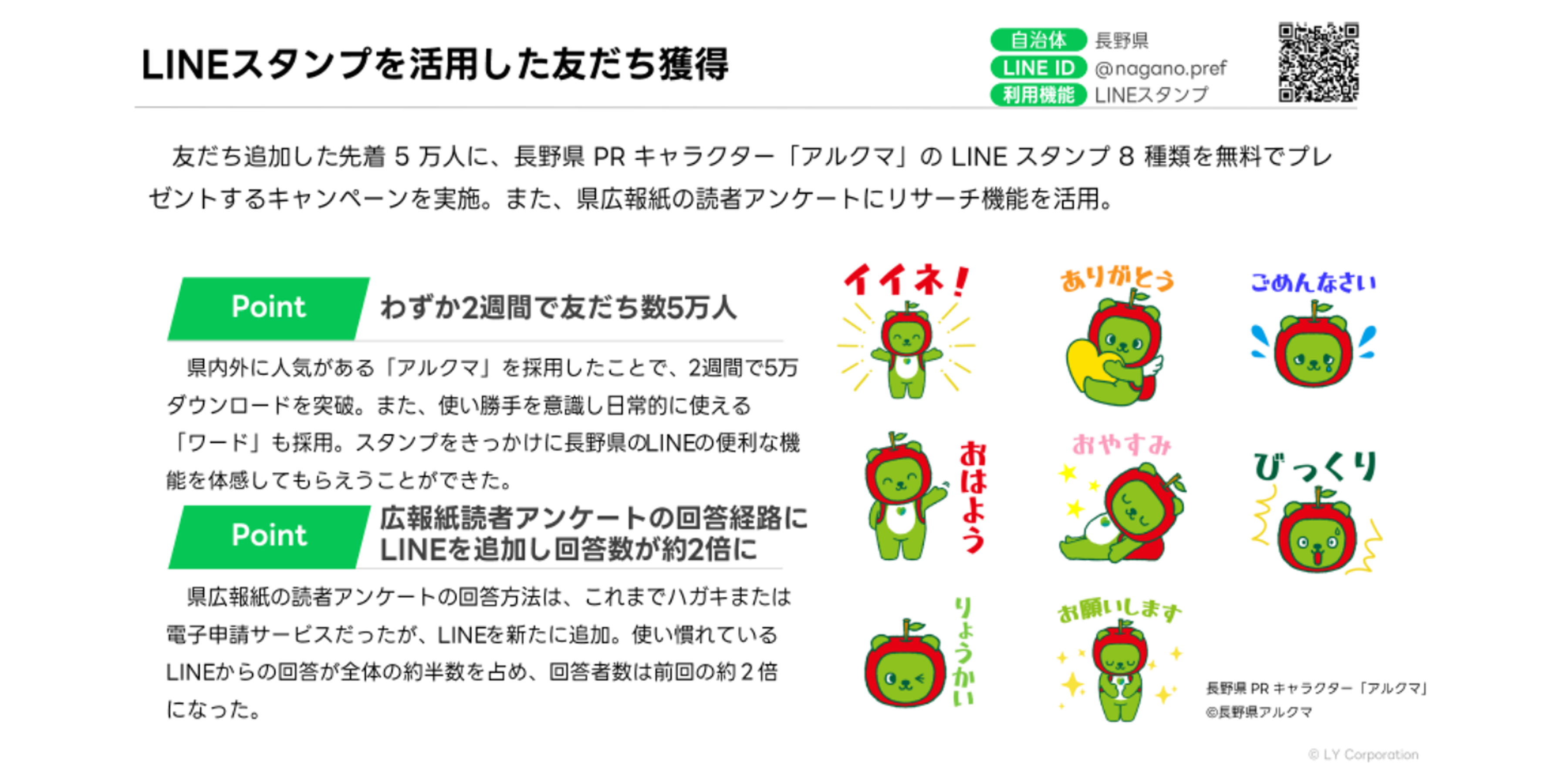

そういった強みは自治体の職員様にもご理解いただいておりますが、やはり課題として出てくるのは「どうやって平時から多くの住民に友だち追加してもらうか」という点です。災害時に情報を届けるには、まず日常的につながっている必要がありますから。そこで私たちは自治体と一緒に、友だち登録のきっかけとなるキャンペーンやスタンプの活用、さらには防災訓練やイベントでのQRコード掲示など、様々な方法をご提案しています。

岡本 市区町村にはゆるキャラがいたり、独自のグッズや観光資源があったりしますよね。そうしたものとコラボしたスタンプは親和性が高いと感じます。実際にスタンプを使う方も楽しいですし、「ただ友だち登録して終わり」ではなく、普段のスタンプコミュニケーションにも活かせるので効果が持続しやすいです。

岡本 また、防災においては平時からの啓発も重要です。防災啓発としてクイズ形式で防災知識を確認できる「ヤフー防災模試」や7つの災害別にカテゴリー分けして防災情報をわかりやすくまとめている「スマホ防災」という防災啓発コンテンツも活用いただいています。定期的に内容が更新されるので、自治体側が独自にクイズを作ったり最新情報を調べたりする手間が少なくて済むため。いくつかの自治体のLINE公式アカウント等から配信いただいております。リッチメニューやリッチメッセージなどで配信しやすい素材を我々のチームで提供しており住民に直感的にアクセスしてもらえる点や配信素材を利用できる点からも、担当者の方から「使いやすい」と好評です。

「スマホ防災」とは?

https://www.bosaiguide.jp/sp-bosai/

「ヤフー防災模試」配信用素材はこちら

https://linegov.com/service/yahoo-dp-material-dl.php

災害対応の現場:能登半島地震

大場 先ほどLINEの防災活用というお話が出ましたが、具体的にチームの皆さんが災害対応で現地に行かれたこともあるとか。

齋藤 はい。能登半島地震では、私たちも現地に入らせていただき、自治体と連携しながら情報発信をお手伝いしました。石川県では、行政支援を届けるための情報登録窓口を石川県庁のLINE公式アカウントから発信いただきましたし、被害が大きかった奥能登の市町でも多くの自治体がLINE公式アカウントを活用し、様々な情報を住民に向け発信していました。

岡本 先日、それらの奥能登6市町の自治体職員様に対し震災当時の情報発信についてヒアリングを行ったのですが、「LINE公式アカウントでの情報発信は、多くの住民にプッシュ型で届けることができ、有用性を改めて感じた」であるとか、「LINEがなかったらどうなっていたかわかりません」との声もいただきました。非常に切迫した状況の中、住民に対し必要な情報を確実に届ける手段として、重要な役割を果たしていたと思われます。

LINE公式アカウントの可能性:マイナンバーカード・AI連携など

大場 今、すでに1,500以上の自治体が導入済みとのことですが、今後さらにLINE公式アカウントはどのように発展していくと考えていますか?

齋藤 国内9,700万人以上のユーザーが利用するLINEだからこそ、どの年代の住民にもリーチできるという大きな強みがあります。それだけでも自治体には十分メリットがあるのですが、さらに最近注目されているのが「公的個人認証」や「マイナンバーカードとの連携」です。本人確認がオンラインで完結するようになると、給付金や手当の申請がLINE経由でスムーズに行えたり、避難所のチェックインができたりと、より利便性が増していくはずです。

岡本 私も自治体職員の視点で見ると、「LINEでほぼすべての行政手続きを完結できる」という社会インフラに育っていく可能性を感じています。たとえば図書館の予約や各種証明書の発行手続きなどを住民が自宅から気軽に申し込みできるようになれば、窓口対応の負荷も減っていきますよね。

大場 なるほど。さらに生成AIが今話題なので、例えばチャットボットで住民の質問に自動応答する取り組みも増えていきそうです。

齋藤 そうですね。実際に一部で運用を始めている自治体もあります。まだまだ実証段階ですが、今後は「住民が欲しい情報にAIが瞬時に返答する」ような形も十分考えられます。そのためにも、まずは自治体がLINE公式アカウントを開設して、住民にとって身近な存在にしておくことが第一歩ですね。

今後の展望:つながった先の“コミュニケーションの質“を高める

大場 多くの自治体がLINE公式アカウントを導入し、最低限「つながる」状態にはなってきました。そこから先の課題や、目標はありますか?

齋藤 おっしゃる通り、1,500自治体以上が導入しているので、まず「LINEでつながる」状態はできてきました。ただ、この次のステップが大事で、「どうコミュニケーションの質を上げていくか」が今後のカギだと思っています。単にお知らせを流すだけではなく、住民も「これを待っていた」と思う情報を、タイミングよく届けるとか。あるいは住民からの声も吸い上げて、一緒に地域を良くしていく。そういった双方向性が重要になるでしょうね。

岡本 私自身、横浜市で働いていた経験から言うと、自治体の担当者は多種多様な課題を抱えています。よくあるパターンとしては「アカウントを開設したはいいけど、運用が続かない」「何を発信すれば住民の方に喜んでもらえるのかわからない」といったことです。そこを私たちがサポートしながら、LINEヤフーのアセットや他の自治体事例を紹介して、一緒に新しい施策を生み出していきたいですね。

齋藤 チームとしては「LINE スマートシティ推進パートナープログラム」のセミナーや交流会などを通じた先進自治体の事例共有や、社内外のアセットを活用した課題解決を積極的にサポートしていく予定です。私たちが目指しているのは、これまでの「当たり前」を一歩先へと進め、住民と行政の距離をさらに縮めることです。「窓口に行かなくても手続きができる」「災害時でも確実に情報が届く」といった新しい常識が広がれば、誰もが「とりあえずLINEで友だち登録していれば大事な情報は逃さないし、行政手続きもラクになる!」と実感できる社会になるはずです。そういった"社会の新しい当たり前"をこれからも自治体の皆さまと一緒に創っていきたいですね。

LINEで広がる自治体 × 住民の未来

大場 本日はありがとうございました。最後に、自治体担当者の方々に向けてメッセージをお願いします。

齋藤 LINE公式アカウントは、現在すでに多くの自治体で導入されていますが、活用の幅はまだまだ広がる余地があります。防災・子育て・観光振興・コミュニティ活性化……自治体が抱えるあらゆる分野の課題に取り組める可能性があると考えています。もし「こんなことできないかな?」というアイデアがありましたら、まずは気軽に相談していただければと思います。

岡本 自治体ごとに抱えている課題は違うので、私たちは「一律のパッケージを押しつける」のではなく、それぞれの状況をじっくりお聞きしながら、伴走する形でご支援しています。また、自治体職員同士の情報交換から生まれるアイデアも多いので、ぜひプログラムに参加していただいて、他の自治体と繋がり、ノウハウを吸収していただければ嬉しいです。

大場 自治体の職員の方や企画担当者の方で、LINE公式アカウントの可能性をもっと知りたい、実際に導入してみたいという場合は、まず「LINE スマートシティ推進パートナープログラム」に参加するのも一つの道ですね。本日はありがとうございました!

LINE スマートシティ推進パートナープログラム

https://linegov.com/service/partner.php

プログラム概要PDF

https://linegov.com/service/data/partnerprogram.pdf

本記事内で紹介した事例・サービスについてのご質問や、プログラムへの参加希望がありましたら、ぜひ上記リンク先からお問い合わせください。

(取材日: 2025年1月8日: 取材/大場 沙里奈)