神山まるごと高専とは:設立の背景と独自の教育理念

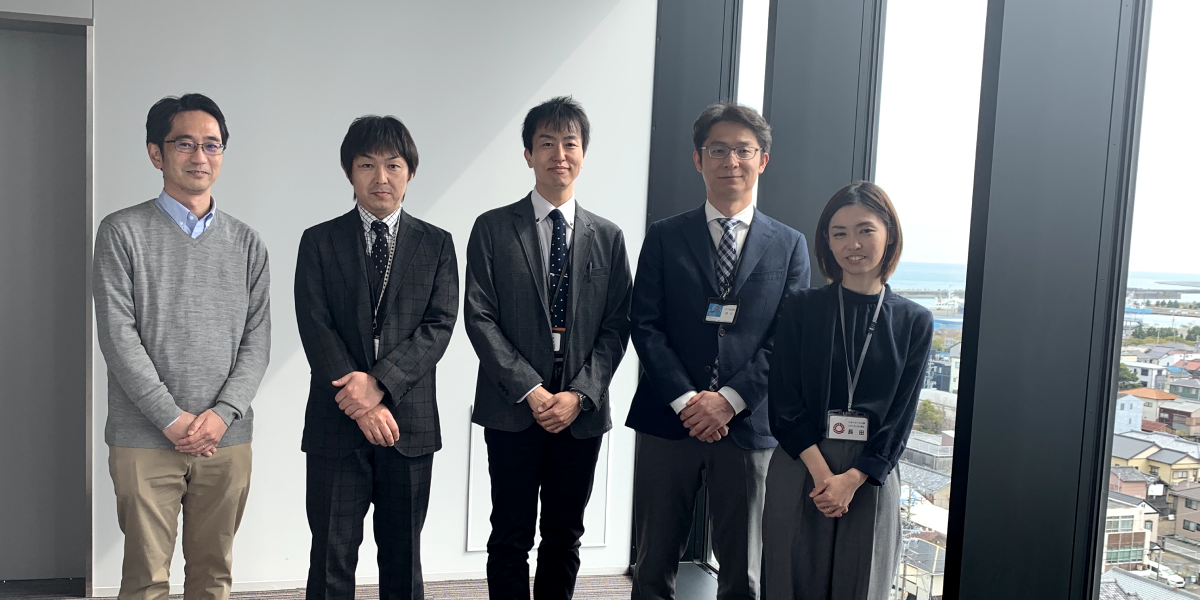

大場 まずは神山まるごと高専の学校の特色や背景について教えてください。

竹迫 神山まるごと高専は、2023年に開講した新設の高専です。日本では約20年ぶりとなる新設校で、「起業家たちが心から欲しいと思った理想の学校をつくる」という理念を掲げています。

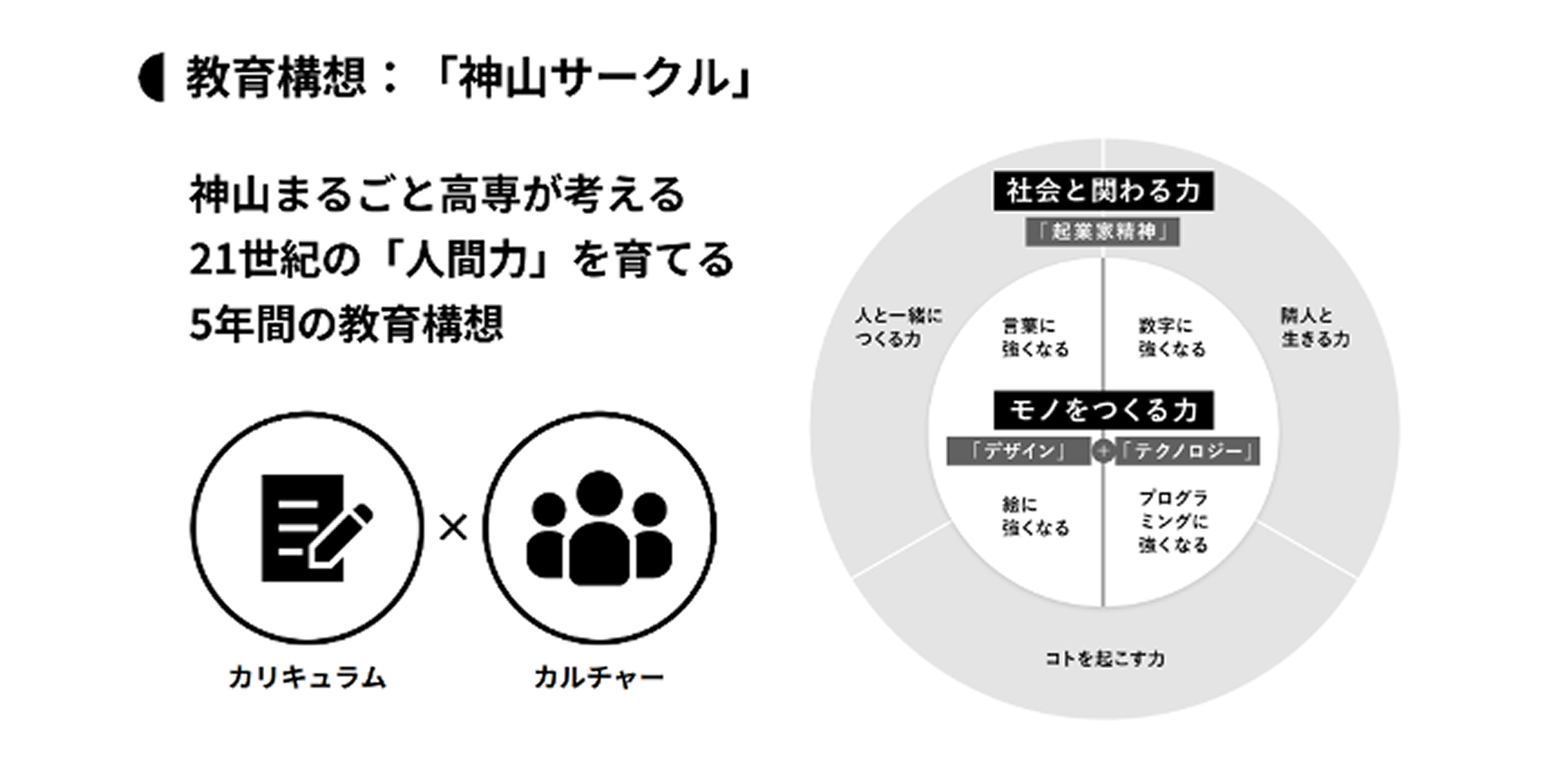

カリキュラムの三本柱はテクノロジー×デザイン×起業家精神。ここで育てたいのは、“モノをつくる力で、コトを起こす人”です。

自ら社会課題や地域の問題を見つけ、それをテクノロジーとデザインの力で解決し、最終的に社会に変化を生み出せる人材を育成したい、そんな思いで立ち上げています。

大場 “モノをつくる力で、コトを起こす” というフレーズが印象的ですが、具体的にどんな力を育むのでしょうか?

竹迫 たとえばアプリケーションやハードウェアなど「モノをつくる」スキルを身につけ、そこから事業を起こしたり、社会問題を解決したり。単なる技術者で終わらず、自ら課題を発見して、周囲を巻き込みながら解決に導く力が重要と考えています。五年間という高専の枠組みを活かし、起業家精神やデザイン思考、実装力などを実践的に鍛えていきたいですね。

神山まるごと高専の学び方:三つの柱とユニークなカリキュラム

大場 学びのスタイルや独自のカリキュラムについてもう少し詳しく伺いたいです。学生のモチベーションをどのように引き出しているのでしょう?

竹迫 神山まるごと高専では「テクノロジー」「デザイン」「起業家精神」の三つを柱に置いていて、総合的な“人間力”を鍛える仕組みを整えています。週三コマのプログラミング演習をはじめ、言葉に強くなる・数字に強くなる・絵(デザイン)に強くなる…など、多岐にわたる授業が盛り沢山です。

地域や企業との連携も積極的で、たとえば1年生のグラフィックデザインの授業では地元のコーヒー屋「豆ちよ焙煎所」さんと組んで商品をPRするためのポスターデザインを考えるコラボ授業なども行いました。いずれも「現場で課題を見つけ、解決策を作り上げる」プロセスを大切にしています。

なぜLINEを活用? 授業導入の経緯と学生の反応

大場 今回はLINEのチャットボット開発が授業に導入されたと聞きました。どんな狙いがあったのでしょうか?

竹迫 二年生のプログラミング演習Ⅱで、実際に社会に役立つアプリをつくるという経験を積ませたいと思ったんです。LINEは学生たちが普段使いしている非常に身近なアプリなので、彼らにとって“自分ごと”化しやすいと思いました。 最初は「なんでLINEなの?」という声もありましたが、実際に開発を進めるうちに「いざ作ってみると、すごく便利」「身近なものをつくるからモチベーションが上がる」と楽しんで取り組んでくれました。

黒田 私も「LINEじゃなくてもいいのでは?」と当初は感じていた学生さんが最終的には「LINEだからこそできた!」という認識に変わったという点は大きいと感じています。実際に身近な課題を自分が作ったツールで解決する経験を通じて、LINEの活用で実現できる課題解決を体感してもらえたのは嬉しいです。

大場 今回の授業では、成果発表会があったとのことですが。成果発表会ではどんなアイデアや工夫が印象的でしたか?

竹迫 大きなトレンドとしては、「タスク管理」に関するチャットボットが多かったです。神山まるごと高専の学生は全寮制で、課外活動も頻繁にあるので、皆さん自分たちの「忙しさ」をどう解決するかにフォーカスしていました。

ほかにも食堂のメニューをLINEで事前予約したり、欠食届けを簡単に出せるようにしたり。フードロスを減らしたい、長蛇の列を解消したいといった動機から生まれたアイデアがあって面白かったですね。

黒田 私自身、成果発表の審査に関わらせてもらいましたが、「これは学生ならではの目線だな」と思うアイデアが多かった印象です。タスク管理、コミュニケーション円滑化、学内での出欠確認など、それぞれ身近な課題に対してLINEチャットボットでシンプルに解決を図っているところが興味深かったです。

また、本部長宮本も話していましたが、授業のお題が一般的なビジネスコンテストと違い、マネタイズの要素を入れず「課題解消」にフォーカスされていたこともあり、ユーザーの課題に真正面から向き合えているチームが多かったのは印象的です。私たちとしても学ぶところが多かったです。

今後に期待! 学校生活に根付くLINEチャットボットプロジェクト

大場 成果発表会後、学生の反応はいかがでしたか? 実際に作ってみて「引き続き開発したい」という声も出たのでしょうか?

竹迫 はい、すでに「学食アプリをみんなに使ってもらいたいためAPI課金したい」「出欠管理を実際の授業で使ってみたい」という話をしているチームもあります。ただ、試験や長期休暇のタイミングもあって、一旦ストップしているところもあって……。

とはいえ、身近にある問題を自分たちで作ったアプリで解決したいという意欲は高いので、これから時間ができれば、学内への導入事例ができると面白いのではないかと思っています。

今回の取り組みは学生たちや他のスタッフの反応も非常によく、来年度以降もブラッシュアップしながら継続して実施していく予定です。

黒田 神山まるごと高専さんには、目指す人物像である「モノをつくる力で、コトを起こす人」に向かうための授業以外の取り組みを資金面で応援する「チャレンジファンド」という仕組みもあると伺っています。そこに、このLINEアプリ開発が乗ってくればさらに面白い展開になりますよね。

学内でアイデアを事業化するための制度があるのは、まさに“起業家精神”を育む神山まるごと高専の特徴。単なるアイデア止まりにならず、本当に世に出るサービスになるかもしれません。

LINE×教育”のさらなる可能性

大場 今後、LINEと教育を絡めてどんな可能性があると思われますか?

竹迫 「LINE×教育」と聞くと、SNSリテラシー指導を想像する方も多いかもしれません。ですが、今回の例のように学生自身がLINEを使って社会や周囲の課題を解決する方向へ展開するのは、まだあまり認知されていない道だと思います。彼らが普段から慣れ親しんだプラットフォームだからこそ、自由な発想で新しいサービスを創造できるのが面白いところです。

黒田 まさに“ものづくり×起業家精神”を育む教育とLINEが合わさって、新しい学習体験を生んだ好例だと思います。LINEヤフーとしても、授業という枠を超えてLINEのプラットフォームを次世代を担う学生たちに活用してもらうことが重要だと考えています。今後は、「LINEを使えばこんなに簡単に身近な課題を解決できる」という成功事例を増やしていきたいですね。

教育現場でLINEを導入するためのポイント

大場 「うちの学校でもやってみたい!」と思った教育関係者は多いかと思うのですが。実践する際のポイントがあれば教えてください。

竹迫 LINEのMessaging APIやSDKが公開されているので、資料は充実しています。とはいえ、「APIの使い方は自由です、どうぞ」とフラットにやると、何も議論が進まず学生の議論は発散してしまう。

そのため、ハッカソンでよく使われるフレームワーク(マンダラートやアイデア出しツール)を使い、身近な課題の洗い出し→企画→開発→発表までを段階的にサポートしていきました。今回は「まず身の周りで困っている人を探そう、それをLINEでどう解決できる?」という流れを作り、学生自身に手を動かしていただきました。

合わせて、学校サイドの先生方が、「LINEのビジネスモデルや無料・有料の仕組み」を簡単に説明するとより深い学びになります。実際、学生が「LINEって一斉送信するとお金がかかるんだ!」と気づき、そこからビジネスプランの発想に繋がったりする。そういうリアルな観点が分かるのも面白いですよね。

神山まるごと高専が示す“学びの未来”とLINEの役割

大場 今回のチャットボット開発を経て、神山まるごと高専の授業や学生たちにはどのような成長や変化がありましたか?

竹迫 学生たちはLINE上で自分たちのアプリが「本当に動く」瞬間を目の当たりにし、そこから改良を重ねていく楽しさを知れたのではないかと思います。さらに、締め切りや発表会という現実的な制約があることで、チーム作業のプロジェクトの進め方や役割分担の大切さを学んだと思います。

「モノをつくるだけじゃなく、どう見せるか、どう使ってもらうか」まで含めたトータルな経験は、神山まるごと高専の目指す“起業家精神”教育にも通じるところが大きいですね。

黒田 LINEヤフー社としても教育事業の第一弾として2025年に「LINEスクール 連絡帳」をリリースさせていただき、学校や先生、保護者のコミュニケーション課題を解消すべく奔走しています。紙の連絡やメールでのやりとりがまだまだ多い中、安否確認から集金までを誰もが利用するLINEで行える今後もっと増えるといいなと思っています。

先生方の負担を減らすことで、先生本来の仕事である生徒と向き合う時間を増やすことを目的としておりますが、その先にはやはり授業・学びそのものに対する価値提供もしていきたいと考えております。その一環として神山まるごと高専様との取り組みも強化していけると嬉しいです。

大場 本日はありがとうございました。LINEと教育の組み合わせは意外にも思われがちですが、神山まるごと高専の取り組みを拝見すると、学生の創造力や自主性を引き出す大きな可能性を感じます。

竹迫 こちらこそありがとうございます。私たちは引き続き、「モノをつくる力でコトを起こす」人材を育てたいと思っています。そのためのプラットフォームとしてLINEを活用するのは非常に効果的でしたし、今後もさらに進化させたいですね。

黒田 教育現場でLINEを使ったプログラミング学習や情報整理が普及していけば、社会課題を学生のアイデアで解決する流れが一層加速しそうです。LINEヤフーとしても、こうした事例を一つひとつ積み重ね、「ビジネス×教育」の接点を増やしていきたいと思っています。

(取材日: 2025年3月18日: 取材/大場 沙里奈)