スマレジ・アプリマーケットの概要

大場 まずは「スマレジ・アプリマーケット」がどのようなサービスか、改めて伺えますでしょうか?

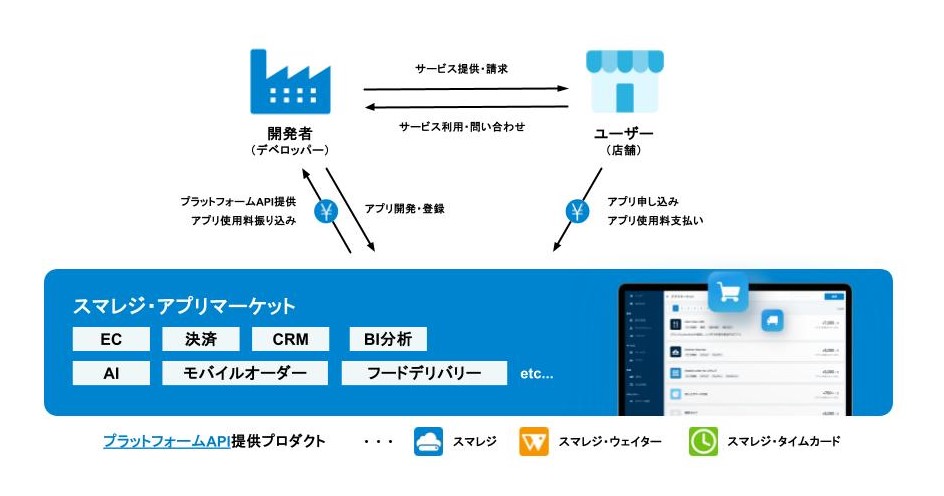

大谷 スマレジ・アプリマーケットとは、多種多様な業種・業態の店舗を運営するスマレジのユーザー様と、スマレジと連携できるソリューションを開発・提供する事業者や開発者をつなぐプラットフォームです。スマレジユーザー様は「スマレジ・アプリマーケット内」で必要なアプリを探し、導入したいものをスマレジ本体と連携して、機能を拡張できる仕組みになっています。

LINEとの連携はどう進む?

大場 LINEと連携するアプリは、どのような形でスマレジ・アプリマーケットに登録されているのでしょう? 例えば「LINEミニアプリ」など、具体的に教えてください。

蓑田 スマレジ・アプリマーケットには、多くの開発会社や事業会社が参加しています。その中にはLINE公式アカウントやLINEミニアプリと連携してサービス提供するアプリもあります。 たとえば、飲食店向けに「モバイルオーダー機能をLINEで実装できる」アプリなどがあり、飲食店の顧客がLINE上で注文し、それをスマレジPOSと同期するようにしています。

また、弊社(スマレジ)の開発チームが制作している「スマレジ・Shopアプリ」というものがあります。後ほど詳しくお話しますが、こちらはデジタル会員証としてLINEミニアプリと連携可能。店舗さんがすぐに導入しやすい形でご利用いただけるようにしています。

アプリマーケット誕生の背景

大場 そもそも「アプリマーケット」を作ろうとした経緯や、市場が抱えていた課題をどのように解決しようとしているのか教えてください。

大谷 スマレジのユーザー様は、小売店・飲食店だけでなく、病院など医療機関やイベント事業者まで、本当に幅広いんです。業態が異なると求められる機能も多種多様で、汎用機能だけではカバーしきれない要望があるのが現実でした。

そこで、「特定業界や業態に特化したソリューションを持っている開発会社・事業会社」と「スマレジを使う店舗ユーザー」をプラットフォーム上でつなげようという発想に至ったんです。スマレジが単独で全要望を実装するのはリソース的に難しい。けれど、それなら外部パートナーとのコラボによって、より柔軟に店舗運営の課題を解決できるのではないかと考えました。

スマレジ独自の強み:拡張性と伴走支援

大場 競合サービスとの違い、あるいはスマレジ独自の強みとしてはどんな点が挙げられますか?

大谷 拡張性」がキーワードですね。すでに140を超えるサービス・アプリがスマレジ・アプリマーケットで公開されていますから、店舗のニーズに応じていろいろな拡張ができます。ただ抽象的に「拡張性が高い」とだけ言うのではなく、具体的にどの課題をどう解決し、どれだけのインパクトが得られるかをしっかり言語化し、伴走サポートしているのが特徴です。

外部の開発会社様や事業会社様と連携しつつ、どんな使われ方をしているのか常時モニタリングし、継続的にアップデートを重ねていく。さらに成功事例を共有し、ユーザーに発信していくことで、より多くの店舗を支援できる環境づくりを進めています。

大場 もう少し技術的なところを深掘りさせていただきたいのですが、スマレジのAPIや開発環境はどんな特徴がありますか?

大谷 スマレジのAPIには、データ更新系API(スマレジの在庫や顧客情報などを外部から書き換え)・参照系API(外部システムがスマレジから各種データを取得)・Webhook機能(スマレジでイベントが起こった際に外部システムへPUSH通知)という3種類があります。「単に呼び出すだけ」ではなく、双方向のデータやり取りができ、かつイベントベースでの通知も可能なので、多様な連携パターンを実現しやすいんです。 開発環境については、「スマレジ・デベロッパーズ」という専用サイトを用意していて、無料登録するとサンドボックス環境を使えます。API仕様書もすべて公開しており、問い合わせ対応やオンラインミーティングによるサポートも提供中です。

大場 導入企業や開発者にとってのメリット、実際に作り始めるハードルが低いのはどういった理由からでしょう?

大谷 まず、企画段階からスマレジ担当とディスカッションできる点です。壁打ちやユーザーへのヒアリングもサポートしますので、早期にアイデアを具体化できます。加えて、アプリを公開した先には、数多くのスマレジユーザーに使っていただける可能性がありますから、ビジネス的な魅力も大きいと思いますね。

ニッチ領域を切り拓く「道の駅・直売所」の事例

大場 まずはスマレジ・アプリマーケットでの事例を教えていただけますでしょうか?

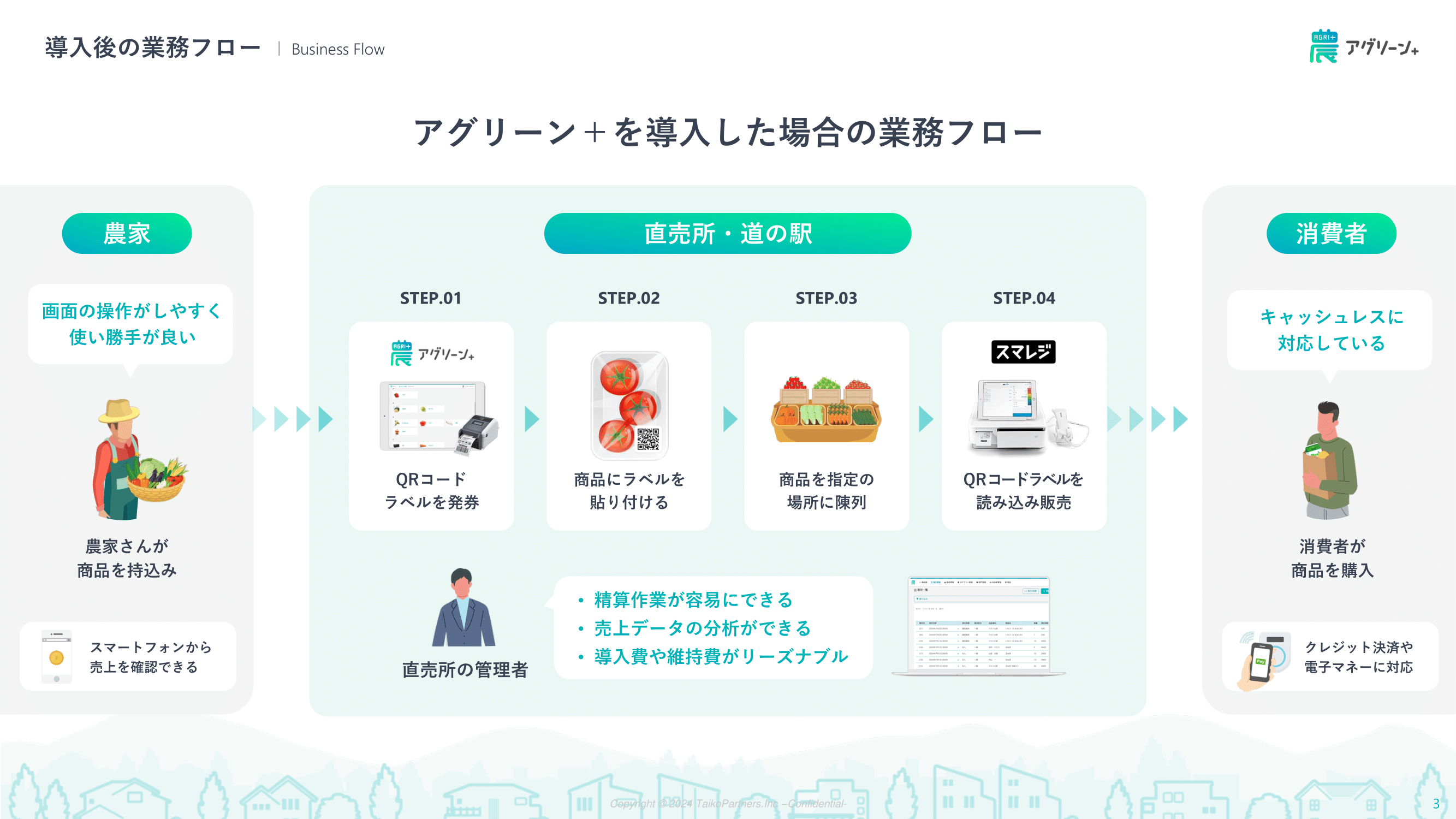

大谷 ひとつ代表的な成功事例として挙げられるのが、道の駅・直売所向けのアプリ開発です。もともとTwitter(X)上で「道の駅・直売所のPOSレジが高価なので、タブレット形式で使えないものか」というつぶやきをきっかけに、アイデアを探していた事業会社様とスマレジがタッグを組み、プロジェクト化しました。 われわれ自身も当初は専門要件を把握しきれていませんでした。

そこで、「産直業界に知見のあるユーザー様」に協力いただき、現地調査やインタビューを行ったうえで要件を整理。最終的に業界特化型アプリとしてリリースし、現在は全国各地の道の駅・直売所でスマレジと連携しながら運用していただいています。

こうしたニッチ・専門領域のアプリは、スマレジが伴走支援することで、より深い課題ヒアリングが実現し、解像度の高いプロダクトを生み出せる点が強みですね。

大場 それでは、LINEミニアプリとスマレジを連携させる具体的事例について教えてください。

蓑田 いま弊社が提供している「スマレジ・Shopアプリ」では、デジタル会員証の仕組みをLINEミニアプリで簡単に導入できるようにしています。ユーザー(店舗のお客様)がLINE公式アカウントからミニアプリを起動するとバーコードが表示され、POSレジのバーコードリーダーで読み込むことで会員情報を紐付けて会計するわけです。 スマレジ上に蓄積された取引履歴と会員情報が紐づくため、「30代女性はどんな商品を買っているか」など顧客分析が可能になります。さらに、LINE公式アカウントを使った販促メッセージ配信にも繋げやすいので、リピーター獲得や客単価アップを狙う店舗さんから評価が高いですね。

大場 技術的には、スマレジのPOS上でイベントが起こったときにLINEミニアプリ側へデータを同期する必要がありますよね。そこはAPIやWebhookが鍵になるのでしょうか?

蓑田 そうです。顧客(会員)情報やポイントの残高などが、リアルタイムにズレてしまっては機能しません。スマレジPOSにはWebhook機能がありますし、外部からAPIで更新することも可能なので、「POSとミニアプリの会員データを常に一致させる」仕組みを構築できます。

大場 実際に導入した企業様からはどんな声が寄せられていますか?

蓑田 一番多いのは「LINEなら会員登録してもらいやすい」という声ですね。ネイティブアプリのインストールはどうしてもハードルが高いですが、LINEミニアプリなら多くの人が普段から使っているLINE上で完結できるので、小規模店舗や個店にも導入しやすいです。さらに、分析データをもとに属性別にクーポンを配布したり、LINE公式アカウントで定期的に情報を送ったりと、リピート施策につなげやすいことも評価されています。

アプリマーケットの成長戦略とマネタイズ

大場 アプリマーケットに参画する企業が増えるにつれ、多様なアプリがリリースされている印象を受けました。今後どんな拡大方針をお持ちなのでしょうか?

大谷 やはり「リリースして終わり」でなく、コツコツと継続アップデートを行いながら、成功事例を積み上げて発信していくのが基本路線です。たとえば、産直向けアプリのようにニッチな業界に特化したものや、LINE連携で集客やCRMを強化するアプリ、ECカートとの連携やOMOに対応するアプリなど、多彩なラインナップをさらに充実させていきたいですね。

大場 開発者や事業会社側のビジネスモデルとしては、どのように収益化されているのでしょうか?

大谷 サブスク(アプリの月額課金)が一つの柱で、売上の3割をスマレジが手数料としていただき、7割は開発会社や事業会社の収益になります。また、導入時の初期費用などは開発会社がユーザーと直接交渉して得ることも可能です。そこからコンサルティングや他事業へ繋げるなど、いろいろな展開が考えられますよね。

今後の展望

大場 最後に、スマレジ・アプリマーケット全体の今後の展望を教えてください。また、アプリ開発を検討している企業や開発者へメッセージをお願いします。

大谷 一言でいうと、ユーザー同士の横のつながりやコミュニティ形成をさらに支援したいと思っています。人材不足が深刻になる中、スマレジユーザーがお互いをサポートし合う仕組みができれば、プラットフォーマーとして新しい価値を提供できますよね。アプリマーケットそのもの以外にも、小さな個別開発ニーズに対応できる専門部隊をつくる構想もあります。

開発パートナーの皆様へは、「まだ世の中にないものを一緒に作っていきませんか?」とお伝えしたいです。スマレジの数万ユーザーという強力な基盤があるので、企画・開発・リリース・運用まで伴走しつつ、面白いサービスを生み出せる土壌があります。もし少しでも興味があれば、お気軽にご連絡いただけるとうれしいですね。

連絡先:developers@smaregi.jp

スマレジ・アプリマーケット:https://apps.smaregi.jp/

スマレジ・Shopアプリ:https://apps.smaregi.jp/apps/1274

スマレジ・デベロッパーズ:https://developers.smaregi.jp/

(取材日: 2025年2月6日: 取材/大場 沙里奈)